伝道掲示板

悩んでいる人が かけて欲しい言葉

大丈夫? より 辛いよね

頑張ろう より 楽しもう

元気出して より 話し聴くよ

相談してね より どうしたの?

すごいね より ○○ちゃんらしいね

みんなに より あなたに

善き人々に出逢う旅 238

北海道幌泉郡えりも町本町23

法光寺住職 佐野 俊也

4月の想い=死ぬことは生きること

人生の中で、「死」という語が、重く自分にのしかかってくる時期は必ずやって来る。

人は、自分の意思によって生まれてくるのではない。どうして生まれて来たか尋ね求めても、その本源を知ることはできない。また、死後の世界についても、誰も知り得るところでは無いのである。

西洋哲学の考え方では、「死」は、点として捉えられることが多い。 「生」と「死」を結ぶ直線があり、一点を境にして生前と死後に分断される。その分断される点が「死」と理解されている。点は位置だけがあって大きさはないとされているので、その意味では死は存在しない。 その位置を境にして、生前と死後になるので、「死そのものはない」と言えるのである。

仏教ではしかし、「生」と「死」を切り離してみることはしない。「生の中に死があり、死の中に生がある」と、考えるのである。

たとえば、氷が融けると水になる。そのように「生が融けて死になる」と考える。

仏教思想家のひろさちや氏が、生前の講演で話していた。

『氷が融けて水になると言っても、氷が一瞬にして水になるわけではありません。最初は〈氷100%・水0%〉であったのが、少しずつ融けて行くのです。〈氷90%・水10%〉となり、〈氷60%・水40%〉→〈氷20%・水80%〉→〈氷10%・水90%〉となり、最後に〈氷0%・水100%〉となります。氷と水の関係の如く、誕生の瞬間は〈生100%・死0%〉ですが、それが少しずつ「死」のパーセンテージが増えていきます。そして最後に、〈生0%・死100%〉となるのです。ただし、事故死など、ある瞬間に突然、死を迎える場合もありますね。また、年齢によっての変化の差も、根本は関係ないです。』

『仏教では、死を一種の病原菌のように見ているのです。誕生の最初から死というウイルスを内蔵し、それが少しずつ増えていくのです。』

この時の話を、私は次の様に受け止めた。

一、「死」と「老」は同じところがある。私たちは、少しずつ「死」に向っている。「老いる」ということは、そういうこと。

二、仏教においては「生きること」は「死ぬ」ことである。「生きる」ことは、「病む」ことであり「老いる」ことであり、同事に「死ぬ」ことである。

三、仏教は、「生」と「死」を、切り離して見ない。「生の中に死があり、死の中に生がある」と、見るのである。

幼い我が子を白血病で亡くされたSさんは、つぎの様にお話になっている。

『死ぬことが不幸なのではなく生きてることが幸せ』

「私達家族は毎日ただただ幸せに暮らしてます。息子が亡くなる前、入院するよりも前よりも今の方が幸せだと感じます。これは息子との闘病生活を経験したことにより、いつもの生活のありがたさを知ったからだと思います。

『幸せは得るものではなく気づくもの』

「こうなったら幸せ」「これが手に入ったら幸せ」というものは幸せの一部でしかなく、すでに今持っているもの、あるものの中に 沢山の幸せがあります。そのことに気付くことが真の幸せだと思います。

『人は必ず死にます』

「その幸せもいずれ必ず失います。死が待っているからです。人間みな死ぬのに最後は不幸というのは悲しいです。幸せに亡くなっていく人はいないということでしょうか?

私はそうは思いません。最期を納得して迎えられるように生きれば、幸せに亡くなっていくことも可能だと思います。

死は全員に起こるもの。特別なことではなく普通にあることです。生きている今が幸せなのです。今がとってもとっても幸せなことなのです。」

『今の幸せを味わい尽くそう』

4月4日、3人目の孫(女の子)が、誕生しました。今の幸せを日々かみしめて、私も生きたいと思う。感謝合掌

(続く)

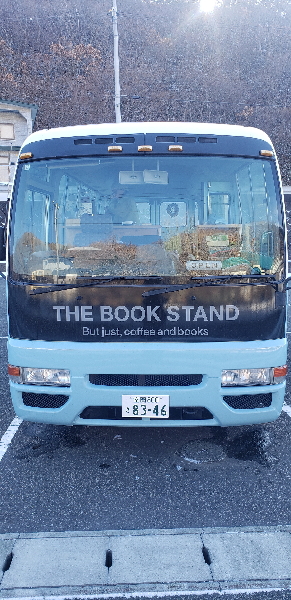

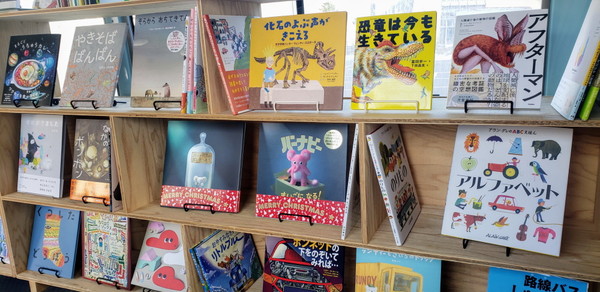

写真左:法光寺駐車場にやってきたブックスタンド=移動図書販売車。

写真右:拙著も、ちゃっかり差し上げました。

絵本を中心とした沢山の本を積んで~ バスの中で、ゆっくりと読むことも出来ました。

行事報告

四十四回 春休み子ども坐禅会

信仰を基盤とした青少年の健全育成を願って、春休みの3月26日から4月6日まで「早寝早起きと、耐える力を養おう」ということで、毎朝7時から8時までの1時間、ラジオ体操・坐禅・お経・お茶等を行った。皆勤賞1名。

- 参加者

- 鵜殿保育所 片野 陽眞

王子ヶ浜小四 三寸木 葵

鵜殿小四 橋本健史郎

亀山東小四 山本ゆうじ - 取材

- テレビ取材 東海・中京

新聞取材 熊野新聞

花祭り(お釈迦様の誕生日)

8日午前10時より本堂に於て花祭り法要を梅花講員さんと共に厳修した。

東海白寿観世音菩薩・梅花観世音菩薩大祭

18日午前10時より、延命長寿・無病息災の祈願供養を梅花講員さんと共に厳修。

第二宗務所青年会総会

15日午後5時半から丹鶴ホール(新宮市)会議室で開催され、養老館(新宮市)で懇親会が行われた。会員8名。

毎月研修会を開催し研鑽している。

- 新役員

- 会長 片野 智博 東正寺副住職(紀宝町鵜殿)

副会長 森川 隆永 東禅寺 住職(尾鷲市賀田)

書記会計 山田 智儘 蔵国寺 徒弟(御浜町志原)

監事 佐野 隆史 三光寺 住職(熊野市井戸)

第二宗務所寺族会総会

二十一日午前十一時半より味工房泰門に於いて開催された。

- 新役員

- 会長 古田 祐三子 光明寺(熊野市五郷町)

副会長 石原 貞代 禅燈寺(宗応寺・新宮市)

庶務 桝本 圭子 大仙寺(熊野市新鹿町)

監事 佐藤 玲奈 法念寺(尾鷲市三木里町)

禅の友

曹洞宗の月刊伝道誌「禅の友」98部の配布を次の方々に奉仕でお世話して頂いてます。(敬称略)

稲本縁 上地弘美 榎本由紀子 奥川みどり 尾地千江美 苅屋奈良美 田中八千代 竹鼻佳珠生 中谷清美 浜田新一

・これ以外の60部は、直接東正寺より配布しています。

・「禅の友」購読希望の方は、住職まで申し出下さい。

・中節子様 松下忠様 長年お世話ありがとうございました。

管長猊下のおことば

布教教化に関する告諭

今、世界が抱える諸問題は、複合的かつ重層的です。基本的な人権としての平和な暮らしや命の尊厳が脅かされる危機的な状況は、広がる 一方と言っても過言ではありません。

一仏両祖を信奉する私たちは、確かな道を知っていなければならないのです。

お釈迦さまは縁起の理法をさとられ、一切を正しく観察される智慧と、他者との和合調和は慈悲によって成ることを、身を以もってお示しくださいました。それは、我利・我欲を離れる 私たちの生き方だったのです。

道元禅師は「回光返照の退歩を学すべし」とお示しです。

歩みを止め、息を調え、二歩も三歩も退いて、自らが行いを仏道に照らし謙虚に顧みよ、と説いておられます。

瑩山禅師は「必ず和合和睦の思いを生ずべし」と示されました。

和合調和を乱すのは、何時の世も人間の我利・我欲、すなわち貪であります。その貪こそが苦悩の源であり、対立闘争の根源なのです。

無常無我の世なればこそ、日月は私し無く一切を照らしております。私たちも、至心に万事万縁と関わってゆきたいものです。

合掌は、御仏に自らを重ね合わせることです。そして、御仏をこの身に頂く坐禅に親しみ、世界中の人びとが誰一人取り残されることなく、安らかに暮らせるよう、祈り、念じ、共どもに菩薩行を進めてまいりましょう。

合掌

南無釈迦牟尼仏

南無高祖承陽大師道元禅師

南無太祖常済大師瑩山禅師

令和7(2025)年4月1日

曹洞宗管長 南澤道人

感謝録&醫王縁助金

寄附単(感謝緑)

一、地蔵尊用前掛け三十三枚 施主 高瀬 俊子様

徳應眞昭居士十七回忌供養

一、金弐萬圓也 施主 宮本 栄子様

清朗敏心信士四十九日供養

一、金壱萬圓也 施主 前田とよ子様

尾地家先祖代々報恩供養

一、金参萬圓也 施主 尾地 一能様

大野家先祖代々報恩供養

一、金伍萬圓也 施主 大野百合子様

醫王縁助金

一金壱萬圓也 匿 名様 紀宝町

一金伍阡圓也 徳陽興産 様 紀宝町

一金壱萬圓也 瀬野 孝順様 津市

一金壱阡伍百圓也 匿 名様 新宮市

一金参阡圓也 三宅 隆太様 御浜町

一金弐阡圓也 匿 名様 紀宝町

一金壱萬圓也 平野 謙様 新宮市

☆ご縁を助けて頂き有り難うございます。

国際ボランティアの寺

東正寺は、社団法人シャンティ国際ボランティア会(SVA)に登録した「国際ボランティアの寺」として活動しています。

ご協力の程 宜しくお願いします。

ほほえみ募金

募金箱は本堂に置いています。

令和7年2月26日現在 金55,924円

ほほえみ募金 → SVA → カンボジア・タイ・ラオス等の教育関係へ

◎SVAに寄託した募金額 金730,000円

国内災害緊急募金

SVAに寄託した募金額 金30,000円

アジアの図書館サポーター

アジアの図書館サポーターとして年間24,000円をSVAを通して支援しています。 この支援により、アジアでの図書館運営、移動図書館、図書館員の育成を支えています。(平成17年6月~継続)

絵本を届ける運動(カンボジア・ラオス)

1冊の絵本に、翻訳シールを貼りつける作業。

1組2,500円。過去275組送付。

絵本を届ける運動 (シャンティ国際ボランティア会)

☆シャンティ国際ボランティア会(SVA)の「絵本を届ける運動」では、今年18,649冊を目標に活動地へ届ける翻訳絵本を集めておりますが、あと2,500冊ほど不足しているそうです。翻訳絵本は1セット3,000円です。ご協力頂ける方は、ご相談下さい。 東正寺住職 片野晴友

回収

☆牛乳パック(切り開き、乾かして)

☆書き損じはがき・各種プリペイドカード

☆使用済み切手(切手のまわり1cm程度余白を残して封筒ごと切り取って下さい)

報告

2月27日から3月26日までに協力を頂いている方々です。

■使用済み切手

後岡邦夫様 須川千住様 野崎誠様

ご協力ありがとうございます。

行事報告

せいゆうの行事報告

- 4月8日

- 花祭り

- 13日

- 龍光寺護持会役員会

- 18日

- 白寿観音大祭

- 20日~23日

- 龍光寺護持会名簿点検・宛名 印刷・会計報告書と案内文印刷・会計報告書 と会費払込書発送準備

智博

- 16日・25日

- 熊野病院ディ・ケア クラシックギター講師(奉仕)

- 17日

- 人権擁護委員南郡地区部会 紀宝町役場会議室

- 22日

- 人権擁護委員常駐当番 法務局(熊野市)

- 23日

- 人権擁護委員心配ごと相談 福祉センター(紀宝町)

- 24日

- 人権擁護委員専門部会 会計監査 熊野市市民会館会議室

- 27日

- 阿弥陀寺前住職七回忌(御浜町)

道雄

- 13日

- 龍光寺護持会役員会

- 15日

- 宗務所所会 見松寺(紀宝町)

- 23日~29日

- 大本山永平寺随喜

- 随時

- 宗務所書記執務

- 随時

- 宗務所青年会書記執務

- 随時

- 龍光寺梅花講講師・境内清掃

- 随時

- 紀宝柔道会 幼・小・中学生指導

智博&道雄

- 3月26日~4月6日まで

- 第44回春休み子ども坐禅会

- 3日

- 宗務所青年会 執行部会 普門寺(熊野市)

- 8日

- 東正寺・龍光寺 花祭り

- 15日

- 宗務所青年会 総会 丹鶴ホール(新宮市) 懇親会 養老館(新宮市)

- 18日

- 白寿観音大祭

- 随時

- 東正寺・龍光寺梅花講若手の講師

明美

- 6日

- 花祭り準備

- 17日

- 寺族会総会 泰門(熊野市)

- 随時

- 境内掃除&トイレ掃除等

- 随時

- 龍光寺本堂&トイレ掃除等

せいゆうのひとりごと

- PART ONE

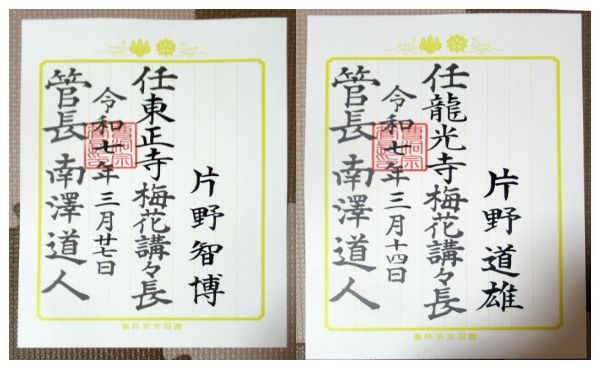

- 東正寺と龍光寺の梅花講講長を辞任しました。代わって、東正寺は智博が3月27日付けで、龍光寺は道雄が3月14日付けで、それぞれ曹洞宗管長南澤道人禅師より梅花講講長に任命されました。

- PART TWO

- 道雄は、副貫首寮接客の配役を頂き、大本山永平寺高祖道元禅師報恩授戒会、23日~29日(6泊7日)の期間随喜させて頂きました。

最終日には、羽仁素道副貫首禅師が朝午時の高祖道元禅師献供諷経の導師を務めた際、侍香を務めました。 - PART THREE

- 母(96歳)が、4月4日に急性膵炎で新宮医療センターに入院。点滴等の治療により数値も下がり、25日に無事退院。病院の皆様には大変お世話になりました。

この前までは、病院の規制により面会が出来ませんでしたが、今は、その規制が無くなっていて、3週間、家族で毎日交代で面会に行く事が出来きとても有り難く思いました。

退院後は、これまでと同様に自分のことは自分で行う生活をしていますが、入院中に看護師さんより介護認定を受ければというアドバイスがあり、その手続きを行っています。 - PART FOUR

- 妻(明美)は、お寺の仕事や孫のお守りの合間をぬって、畑(家庭菜園)を耕し、レタス・なすび・キュウリ・ピーマンの苗を植えました。今は、タマネギとジャガイモの収穫中です。

お寺からのお願い

位牌堂の照明スイッチについて

これまでは、位牌堂右手にあるスイッチを利用して頂いてましたが、「感知式」にしましたので、そのまま位牌の前にお進みお参り下さい。約5分間点灯します。

位牌堂の奥が、開山堂です。

写真は、平成27(2015)年9月10日に落慶式を終えた開山堂です。

道元禅師様(右)永平寺開山

瑩山禅師様(左)總持寺開山

ゴミについて

平成15(2003)年4月より、試行錯誤しながら墓地のゴミ処理に取り組んでいます。

ゴミ(しきみ・色花・草等)を持ち帰ることのできる方は、ご協力をお願いします。

墓地掃除を請け負っている方は、請け負っている方の責任において持ち帰って処理して下さい。

ゴミを山に捨てないで下さい。

次の物は、必ず持ち帰り下さい。

- 墓地で使用した、タワシ・雑巾・手袋

- お供え物(果物・お菓子類・酒瓶・ビール缶・ジュース缶・セトモノ等)

- ポリバケツや個人名を書いているバケツ

尚、古い塔婆は、山門前バケツ置き場横の小屋(古い塔婆入れ)に置いて下さい。

神棚と仏壇

人が亡くなりお家に伺いますと、神棚が閉じられていますが、仏壇も閉じられている場合も見受けられます。

人が亡くなるとお家の神棚を白い半紙などで閉じます。そして49日の法要が済んでから取り除き神棚の祀りを再開します。これを「神棚封じ」と言い、神様の住む聖なる場所である神棚に死忌が及ばないように封印するものです。

その際、仏壇を閉めるのは間違いです。「神棚を閉じる」ことと「仏壇を閉じる」ことを混同している方がいるようです。忌中の間もお仏壇のご本尊さま、ご先祖さまには香華灯燭仏飯をお供えします。そしていつものように毎日礼拝を続け、亡き人を一刻も早くみ仏の浄土へとお導き頂けるように祈願いたします。

続・夢積み立て 庫裡台所等々の改築工事

一、金壱阡圓也 写経奉納金

一、金壱萬圓也 施主 片野 晴友(通算 金28万円也)

令和4年12月28日から令和7年4月28日現在

目標金額 住職私案 20,000,000円

積立金額 金2,104,484円

内訳

写経奉納金累計額 金48,000円

寒修行托鉢浄財金累計額 金1,687,692円

喜捨累計額 金368,553円

預金利息累計額 金239円

喜捨金(寄附金)につきましては、鐘楼堂(平成7年)・山門(平成12年)・坐禅堂(平成23年)・開山堂(平成27年)の建立時、又本堂樋取替と本堂外壁塗装工事費(令和4年)と同様に、気になる方は気がむきましたら、無理のない喜捨をして下さい。たとえば

・「生きていてよかった」という何かいいことがあって。

・その時、運良くお金がいっぱいあって

・気持ちよく人に与えたい。

自然にこんな気持ちになった時で結構ですという考えで続けています。

今月の坐禅

安泰寺では、1年間1800時間の坐禅ができるという。

私はどれくらい坐れるだろうか。

4月の坐禅の時間・・・710分

トータル・・・2140分(35時間40分)

参加してみませんか?

坐禅会

- 4月の坐禅会の参禅者

- 東正寺朝の部 18日 8名

東正寺夜の部 8日 7名 - 東正寺朝の坐禅会

- 場所 東正寺坐禅堂&本堂

日 毎月18日

時 午前5時~午前6時

坐禅堂で30分の坐禅の後、本堂においてお経(般若心経・大悲心陀羅尼・舎利礼文)を読誦。

坐ってみたい方 遠慮なく来てください。 - 東正寺夜の坐禅会(不定期)

- 場所 東正寺坐禅堂&本堂

日 5月22日 19時~20時

夜の部の坐禅について

| 令和7年 今後の日程 |

5月22日(木)、6月25日(水)、7月11日(金)、9月24日(水)、10月9日(木)、11月4日(火)、12月4日(木) |

|---|---|

| 時間 | 午後7時~午後8時 |

| 場所 | 坐禅堂&本堂 |

| 内容 | 坐禅(30分)・お経・お茶 坐禅堂で30分の坐禅の後、本堂にてお茶。 |

- 19時より本堂にて座り方の説明をしたのち、坐禅堂に移動します。

- 日時は変更になる場合もございます。

- 参加される方は、坐禅のしやすい服装(ジャージ等)でお越し下さい。

- 足が組めない方には椅子を使った坐禅をご指導させていただきます。

- 事前に申し込みはいりません。直接お寺にお越し下さい。

夜の部の坐禅会をお知らせするLINEアカウントを作成しました

LINEアプリの友だちタブを開き、画面右上にある友だち追加ボタン>[QRコード]をタップして、コードリーダーでスキャンしてください。

https://line.me/R/ti/p/@400vqzmt

夜の部の坐禅会の前日にお知らせメッセージを送信します。

QRコードを読み取り、お友だち追加よろしくお願いします。

写経会

写経室(坐禅堂1階)において、

毎日 午前中(午前8時~正午)に各自行う事が出来ます。

受付 午前8時~午前11時まで庫裡玄関にて受け付けます。

写経用紙・筆ペンは、用意しています。奉納金は、一部1,000円です。

(奉納金は、本堂トユ取替と本堂外壁塗装工事費として積み立てます)

日曜学校

毎週日曜日

午前7時~午前8時

内容 ラジオ体操・坐禅・お経・掃除・お茶

対象は小学生・中学生です。本人が希望すれば幼稚園児・高校生・18歳未満まで可。

上記の他にも、花まつり・遠足・田植え・収穫祭・忘年会等の催しがあります。

詳しくは日曜学校のページをご覧下さい。